//もちおのソフトテニスノート

//2021年11月7日(日) 第575号

——————————————-

正面ボレーについて、まとめておきます。

タップできる目次

正面ボレーのコツ・注意点

ボレーでボールがうまく飛ばない理由

「ボレーでラケットにボールは当たっているんだけど、うまく飛ばない(ぽとっと落ちてしまう)」っていうの、よくありますよね。せっかくボレーできたのに、ボールがうまく飛ばなくて相手前衛にフォローされて逆ポイントされる…ってのはむっちゃショックです。

んで。

うまくいかない時は「うまくいかない理屈」を考えるべし!ってのが僕のスタンスです。

ってことで、なんで「ぽとっ…」っていうボレーになってしまうのか?を考えてみると…

「ぽとっ…」っていうボレーになってしまう理由は、飛んできたボールに対してラケットでエネルギーを適切に伝えることができていないからです。

もちろん飛んできたボール自体がエネルギーを持っているので、ラケット面に当てるだけで、作用・反作用の法則によってボールは跳ね返っていきます(=ボールにエネルギーを伝えることはできる)。

飛んできたボールがものすごく速ければ、ラケット面に当てるだけで十分速いスピードでボレーができるわけです。

ただ、ラケット面に当てるだけでは、「飛んできた時に持っていたエネルギー量」以上のエネルギーでボールを打ち返すことはできません。

むしろラケットと接触した時に生じる摩擦熱などによりエネルギーロスが生まれるので、「飛んできた時に持っていたエネルギー量」よりも小さなエネルギーになってしまいます(←例えば、固定したラケットにボールをバウンドさせると、どんどんバウンドが小さくなることからもわかります)。

なので、ものすごく速いわけではないボールをそれなりのスピードでボレーするためには、飛んできたボールとラケットが接触している一瞬のうちに、ラケットを経由してボールにエネルギーを伝えなければいけません。

って、改めて言うまでもない当たり前のことしか言っていませんが…(←でも、こういう当たり前のことを考えるのが大事だと思うので書いています)

じゃあ、どうやってボールにエネルギーを伝えればいいのでしょうか。

飛んできたボールにエネルギーを加える

相手のボールがものすごく速ければ、作用・反作用の法則によって、ラケット面に当てるだけでそれなりのスピードでボールが打ち出されます。

が、相手のボールがものすごく速くない場合は、飛んできたボールに対してエネルギーを加える必要がある…というのが昨日の話でした。

じゃあ、ボールにどのようなエネルギーを加えればいいのでしょうか。

※プレーヤーがコートのどこでボレーをするか?によってエネルギーの加え方は異なりますが、「ぽとっ…」っていうボレーになるのはネット付近でボレーをする場合だと思うので、【ネット付近でボレーをする場合に、ボールにどのようなエネルギーを加えればいいのか?】に限定して考えてみたいと思います。

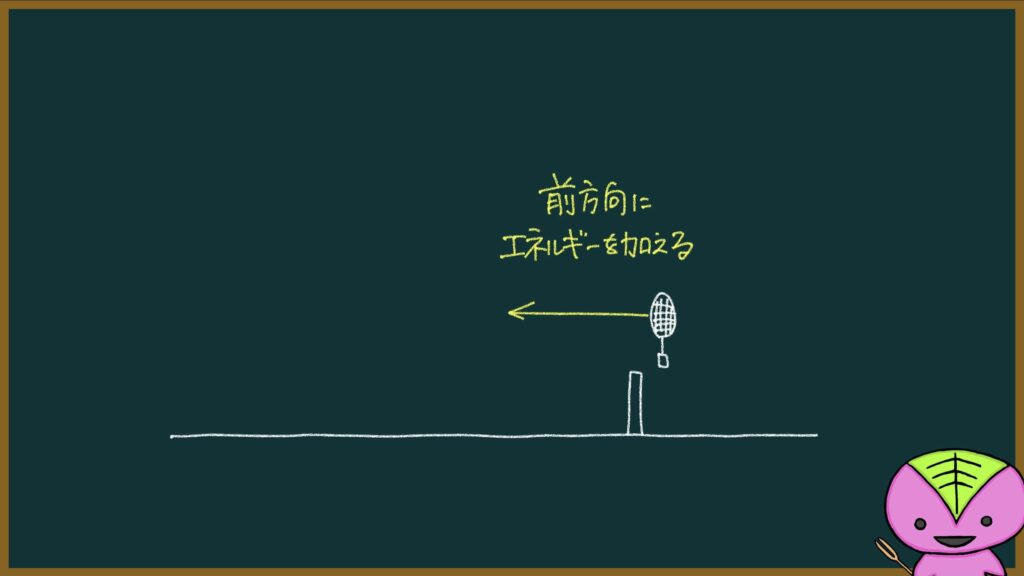

「ぽとっ…」っていうボレーにならないためには、プレーヤーから見て奥方向(前方向)にエネルギーを加える必要があります。

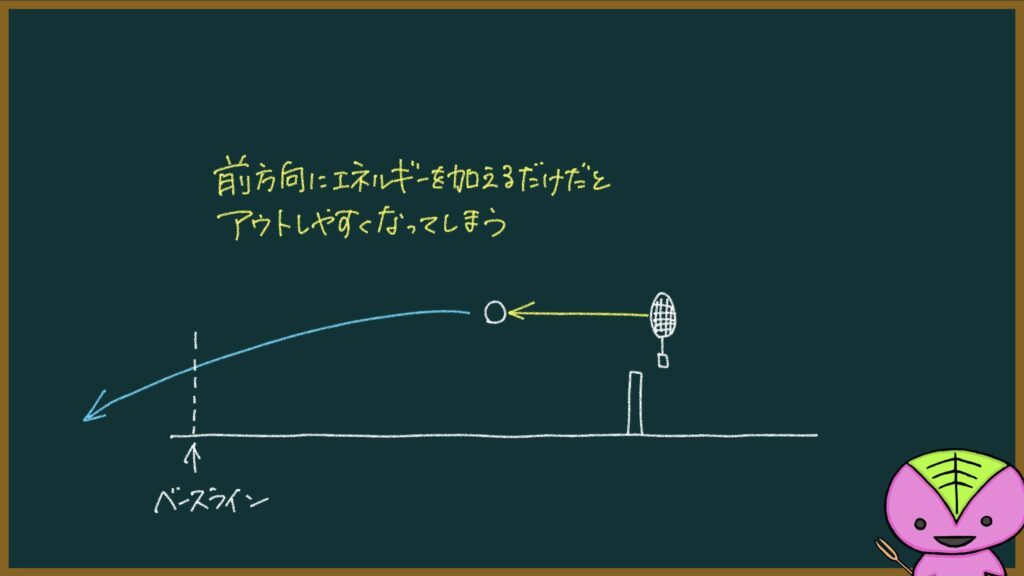

と同時に、ベースラインよりも手前にバウンドさせないとアウトになって失点してしまうので、重力によってある程度ボールが落下するとはいえ、下方向にもエネルギーを加える必要があります。

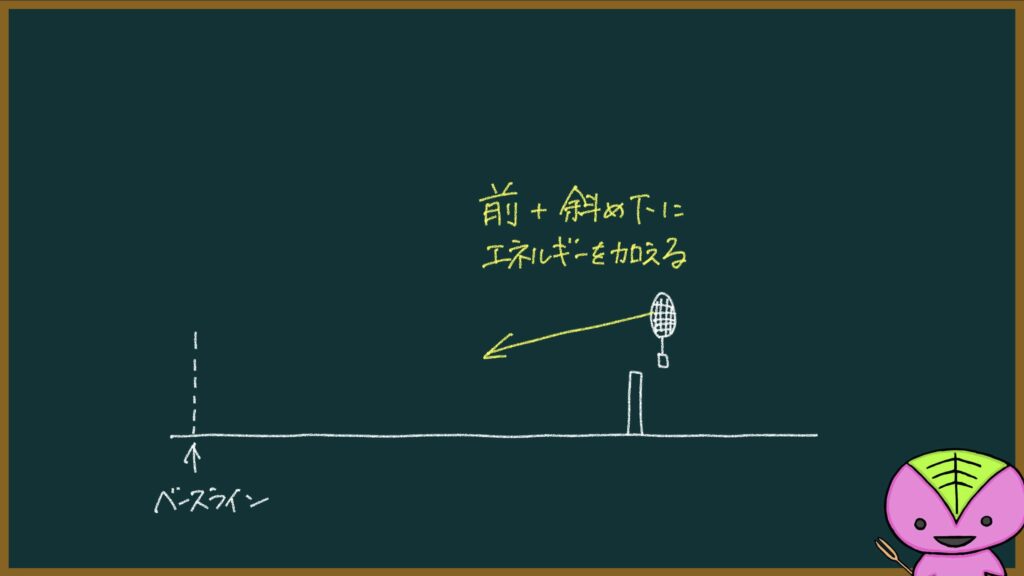

まとめると、「ぽとっ…」っていうボレーにならず、かつアウトしないためには、プレーヤーから見て「前+斜め下」方向にエネルギーを加える必要があるということになります。

こんなの当たり前ですが、こうやってちゃんと理屈を考えて、どのようなエネルギーを生み出せばいいのか?を考えることこそが重要だと思っています。

じゃあ、「前+斜め下」方向のエネルギーをどうやって生み出せばいいのでしょうか?

「前+斜め下」方向にエネルギーを加える

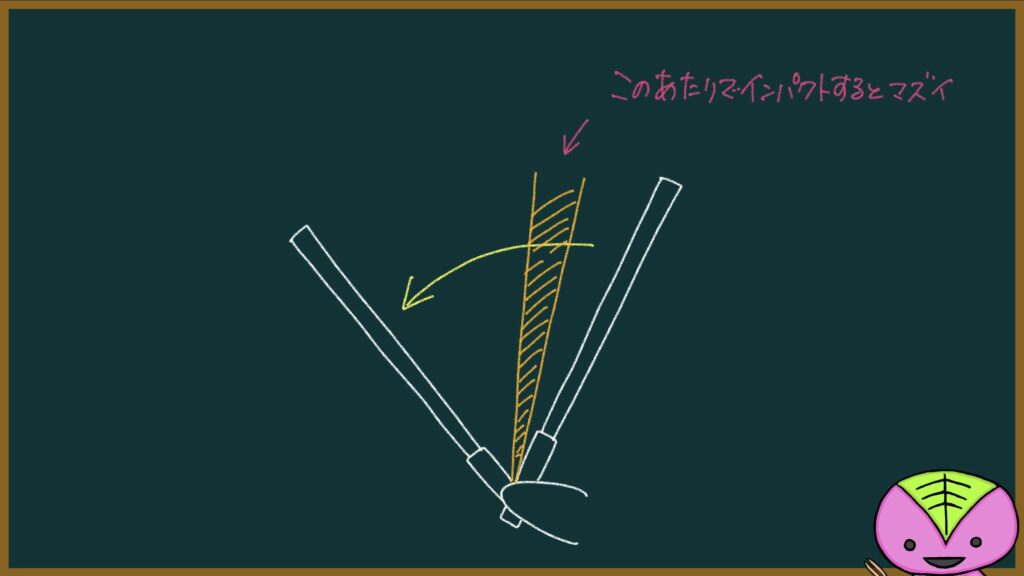

まず考えられるのが、このように弧を描くようにラケットを操作する方法です。

ラケット面が「前+斜め下」方向に動いている時にインパクトすることができれば、ボールに「前+斜め下」方向のエネルギーを加えることができます。

が、このようにラケットを操作すると、タイミングをミスってラケット面が「前+斜め上」方向に動いている時にインパクトしてしまった場合、ボールは上方向に飛んでアウトしやすくなってしまいます。

つまり、「前+斜め下」方向のエネルギーを生み出すために弧を描くようにラケットを操作すると、インパクトのタイミングがシビアになって、エラーが起きやすくなってしまうということです。

時間的な余裕があるスマッシュやグラウンドストロークの場合は、弧を描くスイングでもタイミングを合わせやすいのでエラーが少なく済むと思いますが、時間的な余裕がないボレーの場合はエラーが多くなってしまうはず。いわゆる「ボレーでラケットを振るな」というアドバイスは、「ボレーは時間的余裕がないから、インパクトのタイミングを合わせづらい弧を描くスイングはするな」という意味です。

じゃあ「前+斜め下」方向のエネルギーをエラーなく加えるためにはどのようにすればいいのでしょうか?

弧を描くのがダメなら、直線的にラケットを動かすしかありません。

「前+斜め下」方向に直線的にラケットを動かす

飛んできたボールに「前+斜め下」方向のエネルギーを加えるためのラケットの動かし方は、「前+斜め下方向に直線的にラケットを動かす」です。

※実際には、ラケットを引く動作によって多少ラケット面が弧を描くことになってしまうと思いますが、意識としては「前+斜め下」方向に”のみ”ラケットを動かす!

じゃあ、ラケット面を「前+斜め下」方向に動かすために身体をどのように動かせばいいのか?

方法は4つあると思います。

- 足を動かして前進する

- 腰の捻り戻しによって右肩を前に出す

- 肘を伸ばす

- 手首を伸ばす

この4つを組み合わせて、トータルで「前+斜め下」方向のエネルギーが生み出すわけです。

「トータルで」というところがポイントです。エネルギーの出力さえできれば(結果さえ正しければ)OKなので、①〜④のそれぞれの度合いは毎回異なってもOKです。

例えば、足を動かさずにその場でボレーをしても、②・③・④によってエネルギーを生み出すことができていれば、ボールは十分に飛ぶということです。

「形にこだわらず、出力されるエネルギーにこだわるべき」という武井壮さんの言葉は、こういうことを意味しています。

肘と手首

ただ、あえて形に関する話をすると、僕は

③肘を伸ばす

④手首を伸ばす

の段階が重要だと考えています。

もうちょっと具体的に言うと、

- 肘を軽く曲げた状態(肘が伸び切っていない状態)

- 手首が曲がった状態(手首が伸び切っていない状態)

でインパクトを迎えることが、「ぽとっ…」っていうボレーを避ける上で最も重要な要素だと考えています(特に肘の方が重要)。

理由は単純で、インパクト前に肘が伸び切った状態・手首が伸び切った状態になってしまうと、これ以上腕を伸ばすことができないので、「前+斜め下」のエネルギーを生み出すことが難しくなるからです。

実際、「ぽとっ…」っていうボレーになってしまう人の多くは、肘がピーンと伸びた状態でボレーをしてしまっているように思います。ってか僕がこれです。

※もちろん肘と手首が伸び切っていても、足を動かして前進したり(①)、腰の捻り戻しによって右肩を前に出したり(②)すれば、前方向へのエネルギーを生み出すことはできます。ただ、肘がピーンと伸びてしまうような人が①②によって(下半身を使って)前へのエネルギーを補完するのは難しいのでは?って思っています(←ここらへんは根拠が薄く、感覚的な話ですが…)。

肘と手首の感覚は、誰かの背中を押す時の動作をイメージするとわかりやすいです。誰かの背中を押す時って、

- 肘を軽く曲げた状態

- 手首が曲がった状態

になりますよね。この形が前方向へのエネルギーを生み出しやすい形だから、人間は自然と無意識にそういう形をとるわけです。

ってことで、「ぽとっ…」っていうボレーになってしまう場合は、肘と手首に着目してみると良いかもです。

ボレーの下手さの理由

とある選手とボレーの練習をしていて、「飛んできたボールのスピードに合わせてテイクバックの大きさを調整する」ことが理解できていないことが、ボレーの下手さの理由である!ということに気づきました。

そこで、「飛んできたボールのスピードに合わせてテイクバックの大きさを調整する」ことについて、なにかうまい表現の仕方がないかなと考えたのですが、今日はそう考えている最中の僕の頭の中のメモのようなものを記してみようと思います。

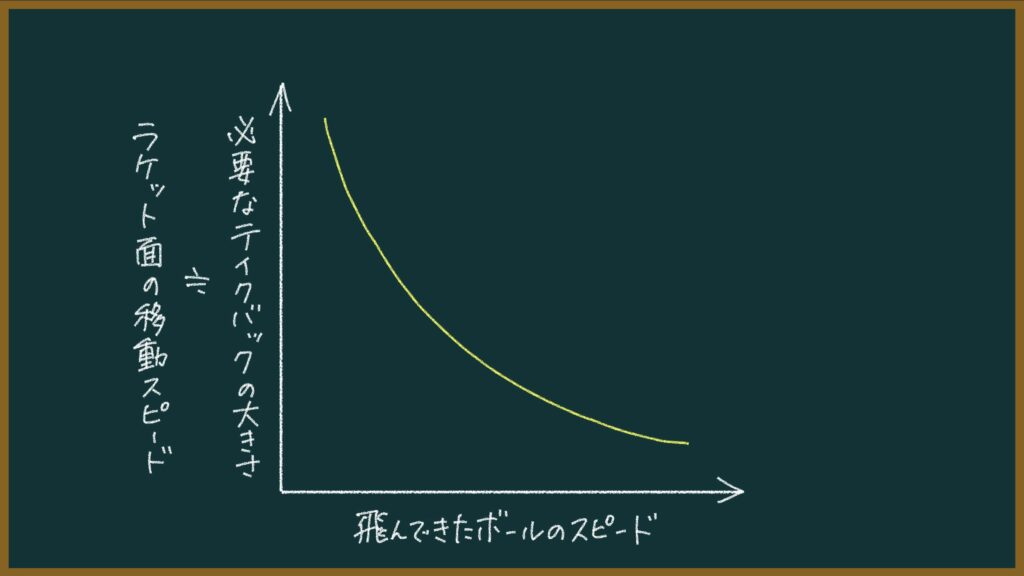

あるスピードでボールを打ち返したい時の「飛んできたボールのスピード」と「必要なテイクバックの大きさ」の関係は、おそらく下図のように反比例の関係で表せるはずです。

「飛んできたボールのスピード」が大きければ大きいほど、反発力(反作用の力)も大きくなるので、「必要なテイクバックの大きさ」は小さくなります。

逆に「飛んできたボールのスピード」が小さければ、反発力(反作用の力)も小さくなります。なので、あるスピードでボールを打ち返そうと思ったら、テイクバックを大きくしてラケットを振る(=ラケット面の移動スピードを上げる)必要が生じます。

つまり、「必要なテイクバックの大きさ」はほぼ「ラケット面の移動スピード(=スイングスピード)」を意味しているということです。ラケット面の移動スピードを上げたかったら、ラケット面を十分加速させるための準備動作がより必要になるので、テイクバックを大きくする必要がありますよね。飛行機が離陸するためには一定のスピードが必要で、そのスピードまで加速するための滑走路が必要になるのと同じです。

このように、「必要なテイクバックの大きさ」は「どれくらいのスピードでボールを打ち返したいか?」と「飛んできたボールのスピード」によって決まります。

ところが、このことをちゃんと理解していない選手が少なくありません。もちろんみんな感覚的には理解しているのですが、全選手が理屈まで遡って理解しているか?というと、そういうわけではないでしょう。どんなボールに対しても「ボレーする時にラケットを引かない」ようにしている選手がいることが、その証拠です。

「ボレーでラケットを振るな」は間違っている

『ボレーをする時に「振ってしまう」のと「スイングする」の違いがよく分かりません。』という質問をいただきました。ご質問ありがとうございます。

この質問は、おそらく「ボレーでラケットを振ってしまうのはダメだけど、ある程度スイングすることは必要」という感覚がある(もしくは、そうアドバイスされた)ことを背景としたものだと思います。

この質問を通して考えたことをまとめます。

先に結論を言うと、「ボレーでラケットを振るな」は間違っていると思っています。

まずそもそも論として、ソフトテニスというスポーツではボールをどういう状態にすることが求められるのか?を考えてみます。

すると、

- ボールがエネルギーを持つ

- ボールが相手に取られにくいコースに飛ぶ(角度がつく)

ということが、ソフトテニスというスポーツにおけるボールの理想の状態だと言えますよね。(ストップボレーなど、ボールのエネルギーが0に近づいた状態が理想の場合もあるけど、これは例外)

ラケットを持ったプレイヤーはテニスコートの中で何らかの動作をするわけですが、これらの動作はすべて、ボールを上記の状態に近づけることを目的としているのです。

ところが、人間はミスをするということを忘れてはいけません。

ボールがエネルギーを持って、相手に取られにくいコースに飛ぶ(角度がつく)ことを目指して動作をしたとしても、人間が行う以上、何らかのミス(ズレ)が生じてしまうことになります。

ソフトテニスでは、ボールがネットにかかったりラインの外側でバウンドしたりしたら失点となってしまいますし、相手が簡単に取れるボールを打ってしまうと即失点に繋がる可能性があります。

なので、ミス(ズレ)が生じないようにしたい。

つまり、プレイヤーは、

①ボールがエネルギーを持つ

②ボールが相手に取られにくいコースに飛ぶ(角度がつく)

ことを目指して動作をするけれど、その動作は

③ミス(ズレ)が生じないような動作

である必要がある…ということです。失敗の確率が低い動作の中で理想を追求するということ。

この大原則を踏まえたうえで、そもそもなぜワンバウンドしたボールならラケットを振っていいのか?を考えてみます。

理由は(たぶん)、ワンバウンドしたボールに対しては、ラケットを振ってボールにエネルギーを与えようとしてもミスが出にくいし、エネルギーを与えようとすることが重要だから。

というのも、ワンバウンドしたボールは、

- バウンド時にエネルギーが失われる

- ネットから遠いところで返球することになる

からです。ワンバウンドしたボールならラケットを振っても大丈夫だし、ラケットを振っていかないといけないってことですね。

ただ、「失敗の確率が低い動作の中で理想を追求する」という視点で考えると、ワンバウンドしたボールだったとしてもラケットを振る必要はない(振らない方がいい)場合があることがわかります。

例えば、ワンバウンドしてもエネルギーがそこまで失われていないボールの場合。

大きくラケットを振ろうとするとミス(ズレ)が生じる可能性がありますし、ボールが持っているエネルギーをそのまま反発させてあげればいいので、ラケットを大きく振る必要はなく、ボレーのように押し出す感じの動作をすればOKなはずですよね。

この動画のように↓

【ソフトテニスの戦略】前衛のバックのしのぎ(前衛サーブ後衛レシーブの3本目)【2019年全日本社会人】

他にも、ネットから近いところで打つ場合が考えられます。

ネットから近いところで打つ場合で、そこまでボールにエネルギーを伝える必要がない場合は、ラケットを大きく振らなくてOKなはずです。

この動画のように↓

このように、ワンバウンドのボールの場合でも、ラケットを大きく振る必要がない(振らない方が良い)場面があります。

まとめると。。。

- 「①ボールがエネルギーを持つ」

- 「②ボールが相手に取られにくいコースに飛ぶ(角度がつく)」

- 「③ミス(ズレ)が生じないような動作」

を目指す場合、例外もあるが、ワンバウンドしたボールに対しては基本的にはラケットを振った方が良い。

じゃあ、ノーバウンドのボールに対してはどうなのでしょうか?(やっと本題)

ノーバウンドのボールは、

- バウンドしていないのでエネルギーが失われていない

- ネットに近いところで返球することになる

という特徴があります。

となると、

- 大きくラケットを振ろうとするとミス(ズレ)が生じる可能性がありますし、

- わざわざラケットを大きく振ってボールにエネルギーを与えようとする必要はありません(ボールのエネルギーをそのまま反発させればOKです)し、

- エネルギーを与えるよりも角度をつけた方が良さそう、

ということになります。

だから、ノーバウンドのボールに対しては「ラケットを大きく振る」という動作は望ましくない。

んが。

ノーバウンドのボールだったとしても、エネルギーがほとんどないボールだったり(浮き球とか)ネットから遠いところで返球したりする場合は、「ラケットを大きく振る」という動作は望ましくない…とは言えないですよね。

この動画のように↓

【ソフトテニス】ネットに迷いなく近づける後衛は強い(林田選手のノーバウンドストローク)

まとめると。。。

- 「①ボールがエネルギーを持つ」

- 「②ボールが相手に取られにくいコースに飛ぶ(角度がつく)」

- 「③ミス(ズレ)が生じないような動作」

を目指す場合、例外もあるが、ノーバウンドのボールに対しては基本的にはラケットは大きく振らない方が良い。

んで。

冒頭の質問(『ボレーをする時に「振ってしまう」のと「スイングする」の違いがよく分かりません。』)に対する僕の答えですが、

必要以上にスイングした時に「ラケットを振るな」って言われるのではないでしょうか。

- ボールがエネルギーを持つ

- ボールが相手に取られにくいコースに飛ぶ(角度がつく)

- ミス(ズレ)が生じないような動作

を追求した時に、必要以上にラケットを”スイング”してしまった場合、「ラケット振りすぎ」と評価される。

つまり、外見的な形で「振りすぎ」かどうかが決まるのではなく、あくまで、飛んできたボールとの関係の中で「振りすぎ」かどうかが決まるということです。

「ボレーでラケットを振るな」は間違っている、というのが僕の結論。「ボレーでもラケットを振る場合がある。でも必要以上には振るなよ!」です。

左手の使い方

この中学生のプレーを見てみると、ボレーのインパクト後に左手を後ろに引いていることがわかります。(胸元に引き付ける選手も多い)

こんな感じで、ボレーのインパクト時に左手(ラケットを持っていない方の手)を引くのがいい、と言われています。

言われてはいるんだけど…なぜ?

「左手を引こうね」だけでも良いとは思うんですけど、このメルマガは一つ一つの動きを深掘りして理屈を追究する(→どんな人でも上手くなれるようにする)というのが1つのテーマなので、深く考えていきます。

物理的に考えると、ボールを飛ばす方法は2つです。

①飛んでくるボールのエネルギーを反発させる

②スイングしたラケットのエネルギーをボールに伝える

時間的に余裕がないボレーでは、基本的には①の方法でボールを飛ばします。

一方、最も時間的に余裕があるサーブでは、②の方法でボールを飛ばします。エネルギーがほぼ0の状態のボール(トスをしたボール)に対して、ラケットスイングでエネルギーを与えるわけです。

ちなみに通常のストロークは、状況に応じて①と②のバランスを変化させてボールを飛ばします。

大事なことなのでもう1回言うと、

ボレーにおいては、相手との距離が近く、大きくスイングする時間的余裕がないことが多いので、飛んでくるボールのエネルギーを反発させることでボールを飛ばすという方針をとります。

ですが。

もし、飛んでくるボールのエネルギーを反発させることに全振りしてラケットを全く動かさないようにすると、威力のあるボールを打つことは難しくなります。(そして、前衛や後衛にフォローされやすくなる)

威力のあるボールを打つためには、ラケットをスイングする(正確に言うと、ラケットの速度をアップさせる)ことが必要です。

これを物理的に考えます。

物理の式で言うと、ボールに伝わるエネルギーは

1/2 × (ラケットの重量) × (ラケットの速度)の二乗

になります。

もしボレーの時に本当にラケットを全く動かさない状態でインパクトしたら、「ラケットの速度が0」ということになり、ボールに自分からエネルギーを伝えることはできなくなるわけです。

感覚的・経験的に当たり前のことですが、物理的に考えると、このような理屈。

つまり、ボレーは「あちらを立てればこちらが立たず」状態であるということ。

- スイングする→威力は出るが、ミスしやすくなる

- スイングしない→威力は出ないが、ミスしにくくなる

じゃあどっちを取るの?って考えた時に、多くの指導者は「ミスしにくくなる」というメリットを選択して「ボレーではラケットを動かすな」というアドバイスをするわけです。おそらく。

ですが、威力向上とミス減少の良いとこどりができる方法があります。

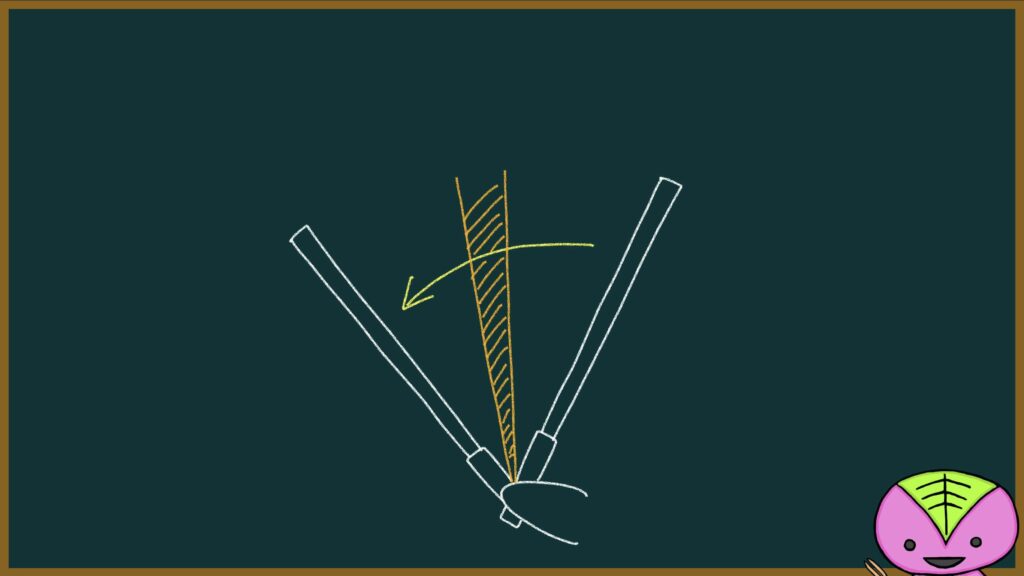

それが、「ボレーのインパクト時に左手(ラケットを持っていない方の手)を引く」という動き。

手首を支点にしてラケットをスイングする(回転させる)と、ラケット面がいろんな方向を向くことになるのでミスしやすくなります。(左手を引けない=肩の入れ替えができない選手は、この動きをして威力を出そうとしてしまう。で、ミスを量産する選手になる。)

一方、左手を引いて右手を前に出す(肩を入れ替える)という動きをすると

- ラケットの速度を出しつつ

- ラケット面を維持

することができて、威力向上とミス減少の良いとこどりができるわけです。

これが、「ボレーのインパクト時に左手(ラケットを持っていない方の手)を引く」という動きの背景。

まあ「そんなの当たり前だよ」って感じかもしれませんが、このような理屈を知っていると、

超ゆるいボールが来た時にスイングボレーをした選手を見て「ボレーでラケットを振るな!」って言わないようになるはず。合理的なプレーをしている選手に対して、非合理的なアドバイスをせずに済むようになるはずです。

中学生の動画はこちら。

【ソフトテニス指導】キレイだなと思った中学生の正クロスボレー(TNBソフトテニスクラブ)

どこに力を入れるか?

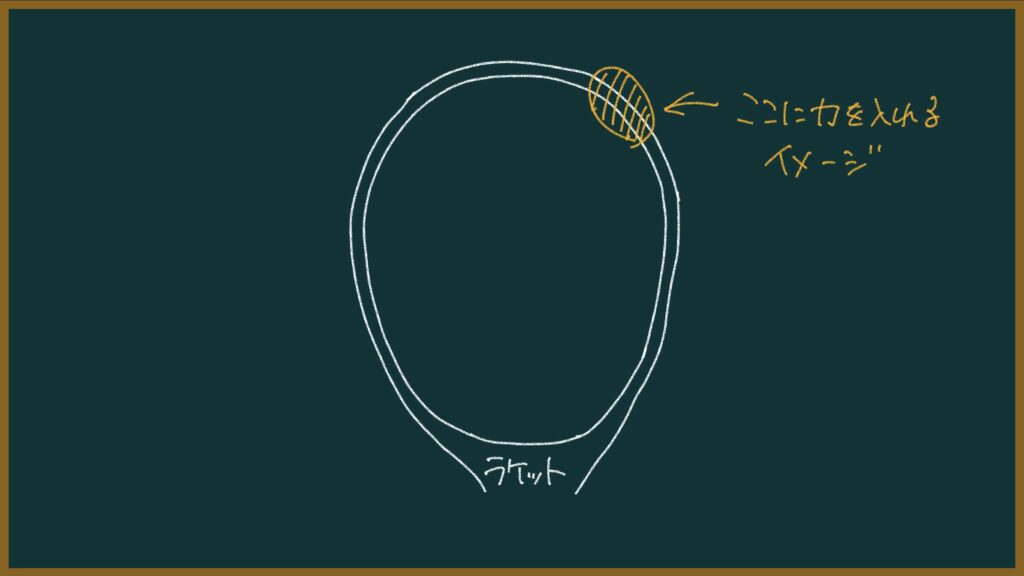

フォアとバックのストレートボレーに関して、大学時代に誰か(←法政大学の監督だった大野勝敏さんだったような…)に教えてもらったことを思い出したので、書こうと思います。

右利きの場合、フォアボレーでは、ラケットのフレームの右上に力を入れる意識を持つといい!と教わりました。

実際はラケットのフレームに力を入れることはできないわけですが、フレームの右上に力を入れる意識を持つと、ラケット面が良い感じで出るよ、っていう話です。

確かに、フレームの右上に力を入れる意識でラケットを出すと、ボールに対して垂直にラケット面を合わせやすい(=厚い当たりになりやすい)ように思います。

逆に、フレームの左上に力を入れる意識でラケットを出すと、ラケット面が下を向いて薄い当たりになりやすい気がします。

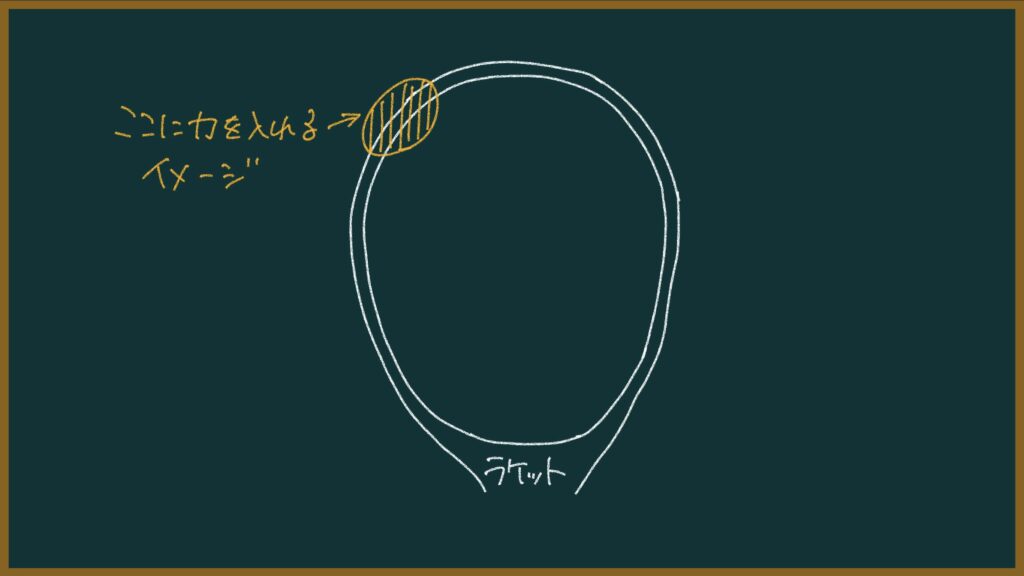

一方、バックボレーでは、ラケットのフレームの左上に力を入れる意識を持つといい!と教わりました。

これも確かに、フレームの左上に力を入れる意識でラケットを出すと、ボールに対して垂直にラケット面を合わせやすい(=厚い当たりになりやすい)ように思います。

逆に、フレームの右上に力を入れる意識でラケットを出すと、ラケット面が下を向いて薄い当たりになりやすい気がします。

うまい人のボレーは足が高速

単に足が速い、とか、そういうことではなく。

ランニングボレーも、グラウンドストロークと同じで軸足設定が大事なんですよね。

具体的に言うと、2歩目。

ちょっとくわしく説明すると、、ランニングボレーって、3歩で取りに行くのが基本です。

1歩目:進行方向の逆の足

↓

2歩目:ラケットを持っている方の足

↓

インパクト

↓

3歩目:着地(1歩目と同じ足)

で、この2歩目が大事。

2歩目をできるだけ早く着地して、軸足設定を終えた形を素早く作ることが大事なんです。

普通のストロークでも、軸足設定を早くすることって大事ですよね。

ボレーも、これと同じ。

うまい前衛(うまく見える前衛)と、そうじゃない前衛のランニングボレーを見る機会があって、2歩目に注目してみたら、なおさらそう思いました。

あんまりうまくないなーって思う前衛は、遅いんですよ。

タンタン、って感じ。

※正クロスのランニングボレーの場合

タン=左足

タン=右足

だから、右足(軸足)でためる時間が短くて、ボールをうまく押し出せていないのです。

一方、うまい前衛は、2歩目の着地がむちゃくちゃはやいんです。

タタン、って感じで。

※正クロスのランニングボレーの場合

タ =左足

タン=右足でためる

2歩目までが高速なんですよ。

2歩目の着地が早くて、2歩目で「待つ」(=ためる)ことができるから、いろんなボールに対応できるようになりますし、ボールの威力もアップするという。

というわけで、ランニングボレーは2歩目までを高速にするのがポイントだよねっていう話でした。

とはいえ、小さい歩幅で高速にするわけじゃないですよ。

なるべく大きい歩幅で高速にする。

大きい歩幅にすればするほど、着地は遅くなるわけですが…大きい歩幅&高速着地を両立させられる選手が、「うまい前衛」なんでしょうね。

アタック止めのコツ

アタック止めの取り方とかコツとかを語るよりも大事なのは、何が本質なのか?を考えることだと思っています。

んで、本質を考えてみると、アタック止めでやるべきことは「相手が打ったボールに対してラケット面を合わせること」ですよね。

アタック止めは

- 比較的近い距離から打たれるボール(体感的に速いボール)に対してラケット面を合わせなければいけない

- ボールがどこに飛んでくるか?の予測が外れた時に修正する時間的余裕があまりない

という意味で確かに難しいです。なので、「アタック止め」という言葉がわざわざ作られて特別な技術であるかのように扱われています。

が、

比較的近い距離から打たれる(エネルギーのある)ボールをネット付近で返球する

↓

ラケット面を合わせることさえできれば(=わざわざラケットをスイングしなくても)ボールが相手コートに返る

ということを前提に考えれば、「アタック止め」でやるべきことは実は単純です。「相手が打ったボールに対してラケット面を合わせること」に集中すればOKなんです。

っていうかそもそもソフトテニスでは、サーブを除くすべてのプレーが「相手が打ったボールに対してラケット面を合わせること」で成り立っています。そう考えると、「アタック止め」はソフトテニスをやる上で当たり前のことをただやればOKな、全く特別ではない技術だということが言えます。

それなのに、「こうやって取るんだ」とか「相手に取られにくいところに返そう」とか考えるから余計に難しくなってしまうわけです。アタック止めの難易度を上げているのは自分自身であることの方が多いと思います。

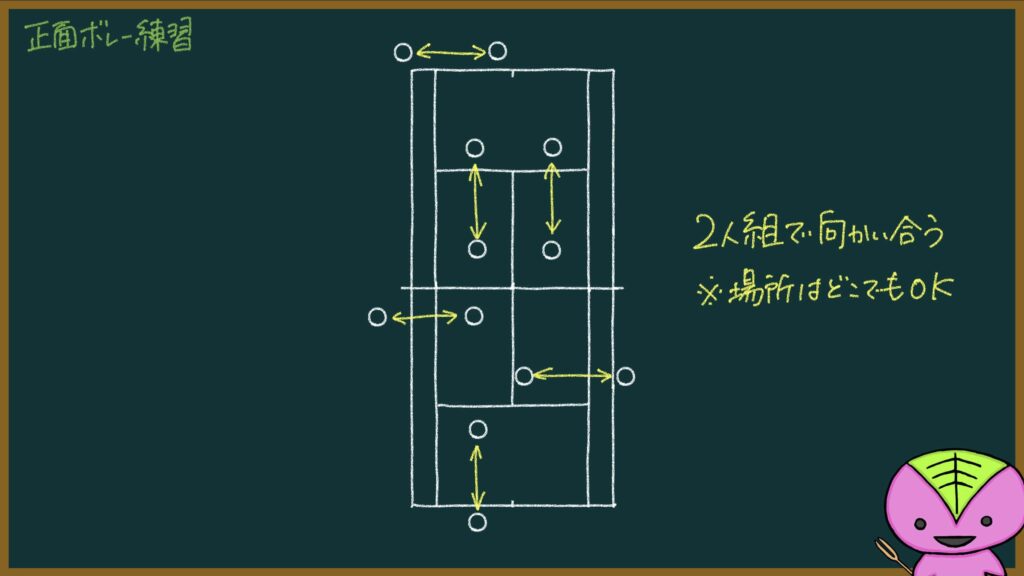

手出し正面ボレー練習

2人組になって、だいたい5mくらい離れて向かい合います。

※ネットは使わないのでコートのいろんなところでできます。(→一度に大人数が練習できる)

球出しの人はラケットを置いて、練習者の右肩(ラケットを持っている方の肩)あたりをめがけてボールを投げます。

※上投げをするとボールが速くなりがちなので、最初は下投げの方が良いかも。

※初心者の段階でラケット出しでボレー練習をするとボールがあっちこっち行ってボレーの練習にならないので、手出しでやります。

練習者は、飛んできたボールをボレー。

※球出しの人がワンバウンドでキャッチできるところにコントロール。

これを5球〜10球交代で回します。たしか一人50回くらいやりました。

①ボレーの構え

ボールが飛んでくる前の構えも意識します。

肩幅くらいに足を開いて、スムーズにラケットを動かせるように上半身はリラックス。

ラケット面が相手に向くようにラケットは上げておきます。ボールが飛んできてからラケットを上げる…というのは時間的にロスなので。

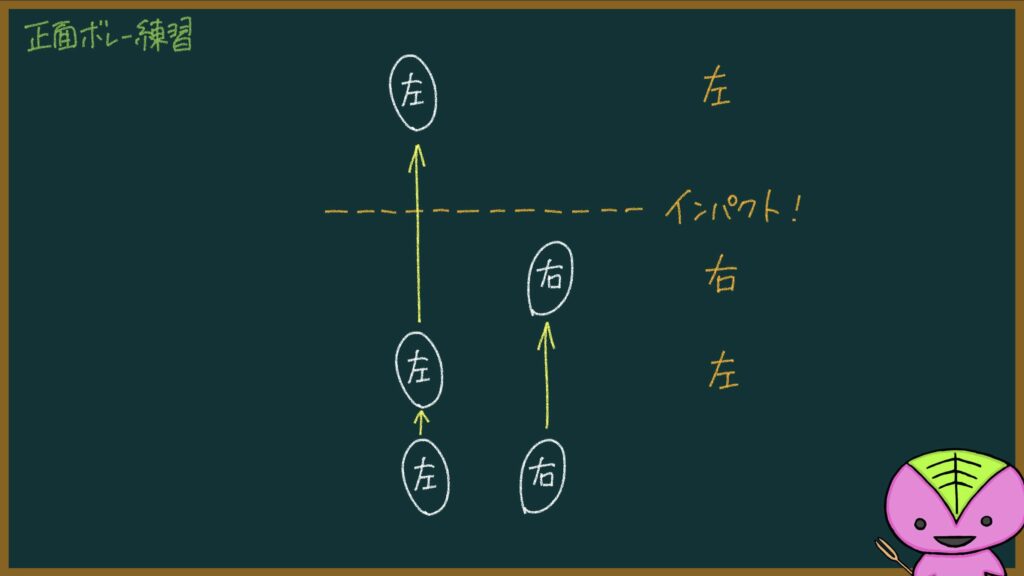

②ボレーのフットワーク

(右利きの)フォアボレーにつなげることを想定して、

左足→右足(かかとから着地して「タメ」を作る)→インパクト→左足(送り足)

の3歩のフットワークを意識します。

※2歩目をかかとから着地して「かかと→つま先」の体重移動の時間を作ることで、ボールに合わせて調整する余裕を生み出します。

初心者はインパクトと右足を出すのが同時になりがちなので要注意。右足をかかとから着地した時点で(=軸足設定の時点で)ラケットを軽く引いた形を作って、その後にインパクトです。

③ボレーは縦面で

おへそ付近に来た低めのボールも(膝を曲げて)縦面で取るようにさせておくと、のちのち役立つと思います。(→アタック止めの練習をするときなど)

④ボールは2人で1球でOK

ボールは2人で1球あればOKです。みんながたくさんのボールを使うと、足元にボールが転がっている状態になって危ないです。

また、1球だけにすると「相手が絶対に取れるところに投げよう(ボレーしよう)。じゃないと球拾いがめんどいから!」っていう意識になって集中力がアップするはず。

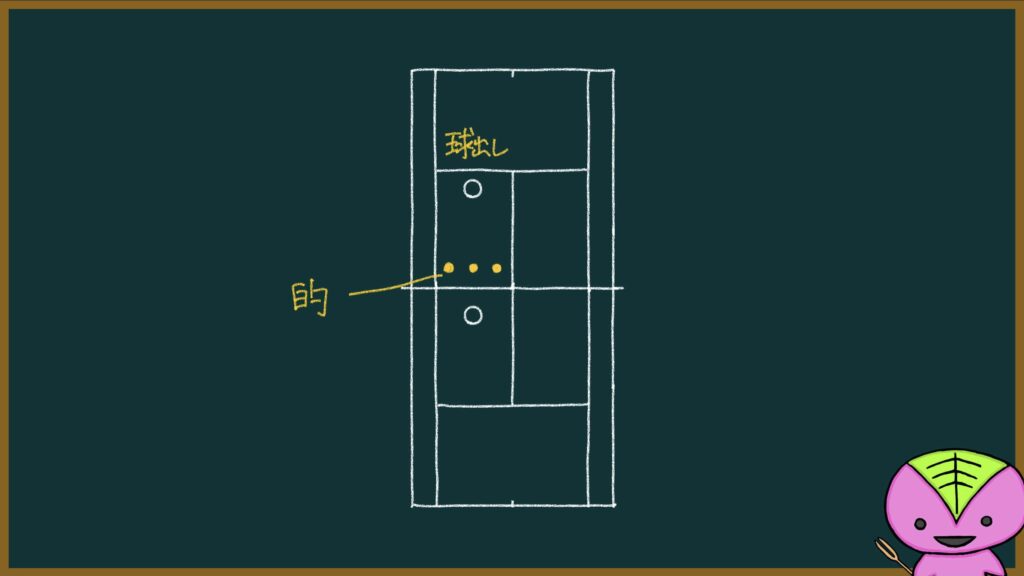

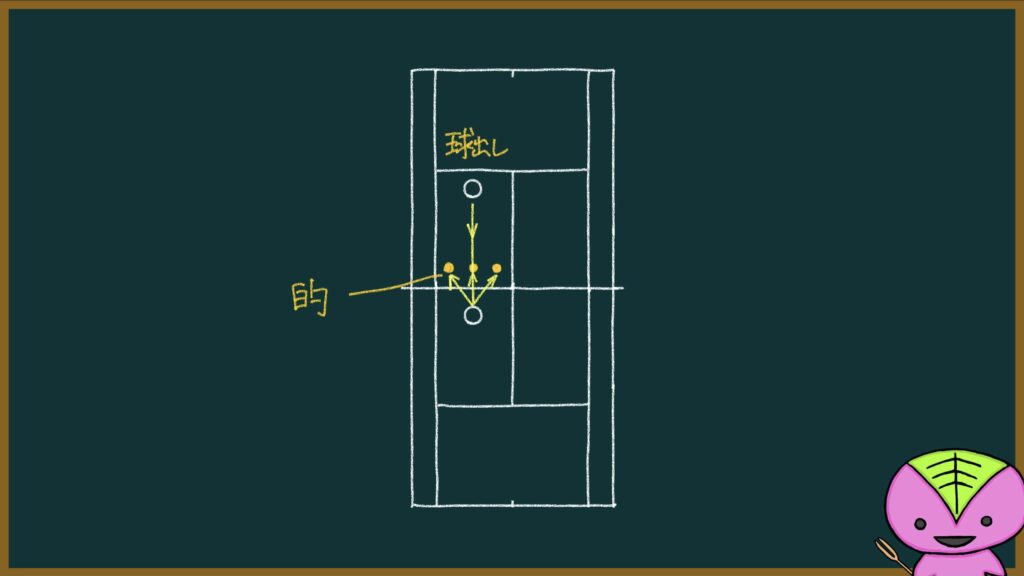

的当てボレー練習

飛んできたボールに対してプレイヤーが影響を及ぼせるのは、ラケット(ガット)とボールが接触している瞬間だけです。

何を今さら当たり前のことを言っているんだ、という感じかもしれませんが、多くの選手・指導者が「インパクトの一瞬ですべてが決まる」という当たり前の真実を忘れてしまいます。ラケットの引き方などのフォームばかり気にしてしまい、肝心の「インパクトの瞬間」への意識が薄れてしまうのです。

もちろんラケットの引き方などのフォームが大事じゃないとは思いません。が、最も重要なのは「ボールに対してどのように・どれくらいエネルギーを加えるか?」なのだから、練習をする際は

「ボールに対してどのように・どれくらいエネルギーを加えるか?」

↓

「そのためにはどうすればいいのか?(どんなラケットの動かし方・フォームにすればいいのか?」

という順番で考えるべきです。

…と、そんなことを考えていて、ほんと思いつきなんですけど、こんなボレー練習をやってみた方が上達の近道なのでは?と思うようになりました。

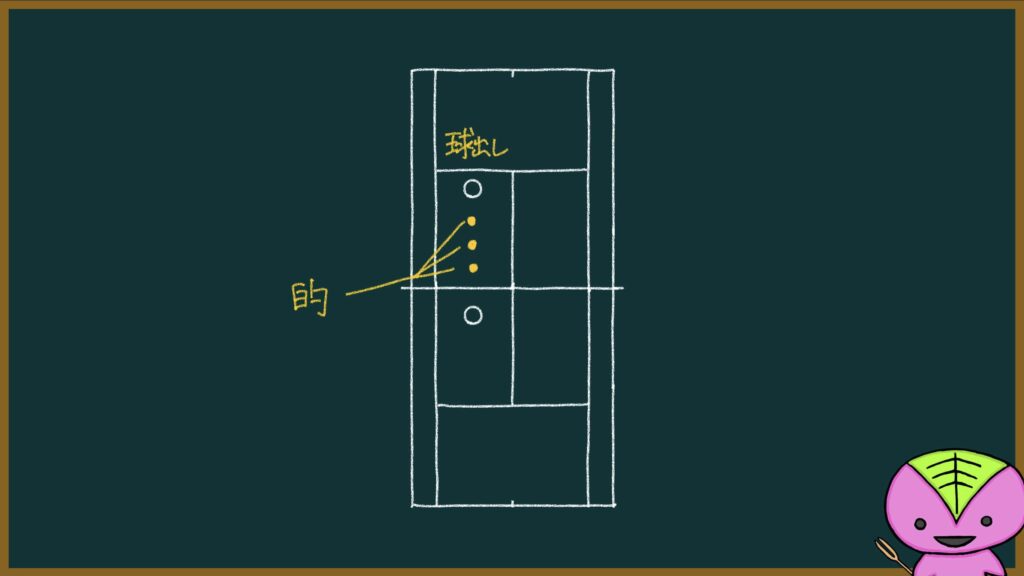

ネット近くに的(ペットボトル等:ボール4個をピラミッド状に積んでもOK)を3つ置く。

手出しorラケット出しのボールをボレーする(3球)。1球目は左の的、2球目は中央の的、3球目は右の的を狙う。

的を左右に散らばらせるのではなく、前後に散らばらせるのもあり。その場合、1球目は手前の的、2球目は中央の的、3球目は奥の的を狙う。

こういう練習をすれば「ラケット面をどう向けたら、どこにバウンドさせることができるのか?」を頭と体で理解することができるのでは???こういう練習をした方が上達の近道なのでは???と思いました。

アタック止め練習(基礎)

【目的】

・相手が打ったボールに対してラケット面を合わせる感覚を身につける

【やり方】

球出しはサービスラインから。6球1セット。

1球目は相手のバック側にボールを出します。前衛は左足(※左利きは右足)を大きく出してアタック止め。ボレーしたら元の位置に戻ります。

2球目は相手の正面にボールを出します。そのボールを前衛はアタック止め(足は左足でも右足でもどっちでも良いと思います)。ボレーしたら元の位置に戻ります。

3球目は相手のフォア側にボールを出します。前衛は右足(※左利きは左足)を大きく出してアタック止め。ボレーしたら元の位置に戻ります。

この3球をもう一度繰り返します(2周目はフォア側から始めてもOK)。

①ボールのスピード

最初からあまりにも速いボールを出してしまうと恐怖心が強くなってしまうので、最初はゆっくりめのボールを出して、練習者が慣れてきたら徐々にスピードを上げていきます。

②フットワーク

自分の体よりも左(or右)のボールを取りに行く場合(相手が打ってくるコースを予測してヤマを張る場合)は、予測したコースのボールを取りやすくするために、取りに行く方向の足を大きく出して着地してからボレーをします。左のボールを取りに行く場合は左足、右のボールを取りに行く場合は右足です。

つまり、この練習の1・3・4・6球目は、ヤマを張った時の練習です。

アタック止め練習(コースを意識する)

【目的】

・相手のアタックの仕方に合わせたアタック止めのやり方を身につける

【やり方】

ストレートアタックを止める、という想定の練習です。2パターンに分かれます。

①相手の位置がコートの端に近い場合

正クロス展開で相手がコートの端に近い場所からアタックを打ってくる場合、可能ならボレーはミドル方向に返したいです(相手にフォローされにくくなるので)。

そこで、手首を少し捻ってラケット面をミドル方向に向けるようにしてアタック止めをします。

球出しはサイドライン付近からストレートにボールを出します。このボールを、前衛は左足を大きく出してアタック止めをします。

②相手の位置がコートの中央に近い場合

正クロス展開で相手がコートの中央に近い場所からアタックを打ってくる場合、可能ならボレーはボールの軌道がサイドラインと交差する方向に返したいです(相手にフォローされにくくなるので)。

そこで、ラケット面をやや左方向に向けるようにしてアタック止めをします。

球出しはセンター付近からストレートにボールを出します。このボールを、前衛は左足を大きく出してアタック止めをします。

※逆側(逆クロス展開or相手前衛のレシーブの場面)の練習もします。

アタック止め練習(逆体)

【目的】

・予測したコースにボールが来なかった時にボールに対してラケット面を合わせる感覚を身につける(逆体ボレー)

【やり方】

ストレートアタックを止める、という想定の練習です。2パターンに分かれます。

①相手の位置がコートの端に近い場合

球出しはサイドライン付近からボールを出します。このボールを、前衛は左足を大きく出してアタック止めをします(ストレートにボールが来ることを予測してアタック止めの動作をする)。

球出しは4球です。

- 1・3球目はストレート(予測したコースにボールが来たという想定)

- 2・4球目はミドル(予測したコースとは逆側にボールが来たという想定)

相手がコートの端から打ってくるので、フォローされにくくするために1・3球目はミドル方向にボレーします(昨日の記事参照)。

2・4球目は予測とは逆方向に来たという想定なので、とにかくボールに対してラケット面を合わせることさえできればOKだと思います(たぶん、自然に手を出せばミドル方向にボレーすることになるはず)。

②相手の位置がコートの中央に近い場合

球出しはサイドライン付近からボールを出します。このボールを、前衛は左足を大きく出してアタック止めをします(ストレートにボールが来ることを予測してアタック止めの動作をする)。

球出しは4球です。

- 1・3球目はストレート(予測したコースにボールが来たという想定)

- 2・4球目はミドル(予測したコースとは逆側にボールが来たという想定)

相手がコートの中央付近から打ってくるので、フォローされにくくするために1・3球目はボールの軌道がサイドラインと交差する方向にボレーします(昨日の記事参照)。

2・4球目は予測とは逆方向に来たという想定なので、とにかくボールに対してラケット面を合わせることさえできればOKだと思います(たぶん、自然に手を出すとミドル方向にボレーすることになるはず)。

※逆側(逆クロス展開or相手前衛のレシーブの場面)の練習もします。

ソフトテニス初心者指導本

各画像をクリックするとAmazonの詳細ページに移動します。

【ソフトテニス初心者指導本(3部作)】

すべてKindle Unlimitedでお読みいただけます。アマゾンの電子書籍サブスクサービスであるKindle Unlimitedを(1ヶ月でも)ご利用いただく方がお得です!

↓

ソフトテニス戦略・戦術本

各画像をクリックするとAmazonの詳細ページに移動します。

【ソフトテニス戦略・戦術本(3部作)】

すべてKindle Unlimitedでお読みいただけます。アマゾンの電子書籍サブスクサービスであるKindle Unlimitedを(1ヶ月でも)ご利用いただく方がお得です!

↓

YouTubeチャンネル

グッズ